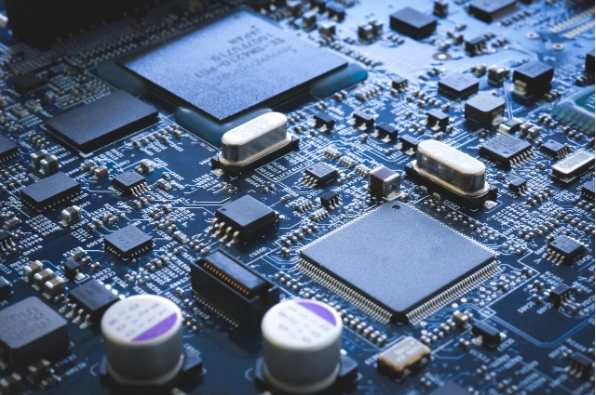

印制電路板{pcb circuit board},又稱印制電路板,是電子元器件電氣連接的提供者。 它已經發展了100多年; 其設計主要是版面設計; 使用電路板的主要優點是大大減少接線和裝配錯誤,提高自動化水平和生產勞動率。

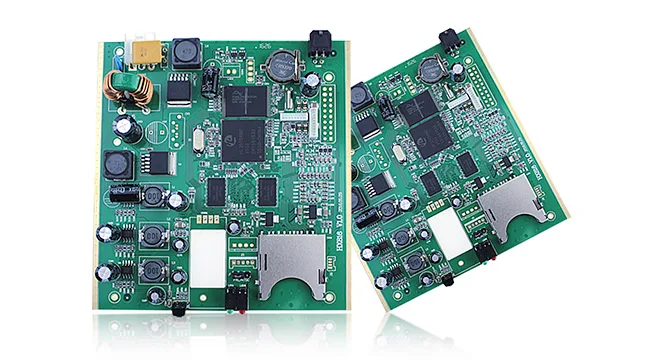

按電路板層數可分為單面板、雙面板、四層板、六層板及其他多層電路板。

因為印制電路板不是一般的終端產品,所以在名稱上的定義有點混亂,比如:個人電腦主板,就叫母板,并不能直接叫電路板,雖然有電路板在 主機板,但又不一樣,所以業界評價兩者相關時卻不能說一樣。 又如:由于電路板上裝有集成電路零件,所以新聞媒體稱之為IC板,但本質上并不等同于印刷電路板。 我們通常說的印制電路板是裸板——即電路板上沒有元器件。

分類折疊單面板

在最基本的 PCB 上,零件集中在一側,而電線則集中在另一側。 由于導線只存在于一側,因此這種 PCB 稱為單面。

折疊雙面板

板子兩面都有走線,但是要使用兩面的線,兩面之間必須有正確的電路連接。 電路之間的這種“橋梁”稱為導向孔 (VIA)。 導向孔是 PCB 中的小孔、金屬填充孔或金屬涂層孔,可以連接到兩側的電線。 由于雙面板的面積是單面板的兩倍,雙面板解決了單面板中錯線布線的困難(可以通過孔引導到另一邊),更適合 對于比單面板更復雜的電路。

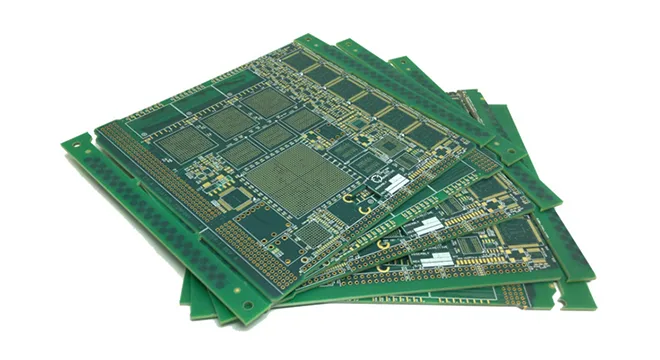

折疊多層板

為了增加布線面積,多層板多采用單面或雙面布線板。 具有雙襯、兩外層單向或兩塊雙襯、兩塊單外層的印制電路板,根據印制電路板的設計要求,通過定位系統和交替絕緣粘合材料和導電圖形互連 變成四、六層印制電路板,又稱多層印制電路板。 板子的層數不代表有幾個獨立的布線層。 在特殊情況下,添加空層以控制板的厚度。 通常,層數是偶數并且包含最外面的兩層。 大多數主機板都是4到8層結構,但技術理論最多可達100層PCB板。 大多數大型超級計算機都使用相當多層的主機板,但由于這些計算機可以被普通計算機集群取代,因此超多層板已不再使用。 由于PCB中的層數緊密結合,一般不容易看清實際數量,但如果仔細觀察主機板,還是能看出來的。

折疊歷史

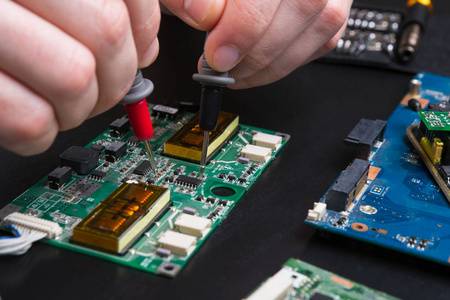

在印刷電路板出現之前,電子元器件都是通過導線直接連接起來,形成一個完整的電路。 在現代,電路板只是作為有效的實驗工具而存在,而印制電路板已經成為電子行業的絕對統治地位。

20世紀初,為了簡化電子機器的生產,減少電子零件之間的布線,降低生產成本等優勢,人們開始研究用印刷代替布線的方法。 30年來,美國工程師在絕緣基板上印刷電路圖案,然后用electreen建立導體進行布線,提出在絕緣基板上加金屬導體進行布線。 最成功的一次是在 1925 年,當時查爾斯·杜卡斯 (Charles Ducas) 大喊大叫。

直到 1936 年,奧地利人保羅·艾斯勒 (Paul Eisler) 在英國發表了箔技術,在收音機中使用了印刷電路板; 在日本,宮本義文成功申請了“采用噴灑和拖涂法的rapmover方法(許可號119384)”的專利。 在這兩種方法中,Paul Eisler 的方法與今天的印刷電路板最相似,這種方法被稱為減法,可以去除不需要的金屬。 另一方面,Charles Ducas 和 Yoshisuke Miyamoto 僅添加所需的布線,稱為標記。 但由于當時電子零件發熱量大,兩種基板難以協同工作,以致沒有正式實際使用,也使印制電路技術更進一步。

1941年,美國在滑石粉上涂上銅膏,用于布線,使連接緊密。

1943 年,美國人在軍用無線電中廣泛使用了該技術。

1947年,環氧樹脂開始用于制造基板。 同時NBS開始研究印制電路技術形成線圈、電容、電阻等制造技術。

1948年,美國正式批準這項發明用于商業用途。

自 1950 年代以來,真空管已大量被發熱量較低的晶體管所取代,印刷電路板也被廣泛采用。 當時,蝕刻箔膜技術是主流。

1952年日本采用涂有銀漆的玻璃基板進行布線; 以及用銅箔作為布線的酚醛樹脂制成的紙酚醛基板(CCL)。

1951年,聚酰亞胺的出現,使樹脂的耐熱性進一步提高,也可制造聚酰胺基材。

1953年,摩托羅拉開發出電鍍通孔法的雙面板。 這種方法也適用于后來的多層線路板。

印刷電路板在1960年代被廣泛使用了10年,其技術日趨成熟。 自從摩托羅拉的雙面板問世后,就出現了多層印刷電路板,增加了布線與基板面積的比例。

1960 年,V. Dahlgreen 通過將印有電路的箔片貼附到熱塑性塑料上,制成了柔性印刷電路板。

1961年,美國Hazeltine公司參照電鍍通孔法生產多層板。

1967年,Plated-Up Technology(一種加成法)問世。

1969年,FD-R生產了一種基于聚酰亞胺的柔性印刷電路板。

1979年,Pactel發表了其中的一種“Pactel方法”。

1984 年,NTT 開發了用于薄膜電路的“銅聚酰亞胺法”。

1988年,西門子開發出用于層壓印刷電路板的Microwiring Substrate。

1990 年,IBM 開發了 Surface Laminar circuit board (SLC),這是一種分層印刷電路板。

1995年,松下開發出ALⅳH層狀印制電路板。

1996年,東芝開發出Bit分層印刷電路板。

20世紀90年代后期,隨著許多加層印制電路板方案的提出,加層印制電路板也正式大量投入實用,直到現在。

折疊發展

近十年來,我國印制電路板(PCB)制造業發展迅速,印制電路板(printed circuit board,PCB的簡稱)無論是總產值還是總產值均居印刷行業前列。 世界第一。 隨著電子產品日新月異、價格戰改變供應鏈結構,中國憑借其產業布局、成本和市場優勢,已成為全球最重要的印制電路板制造基地。

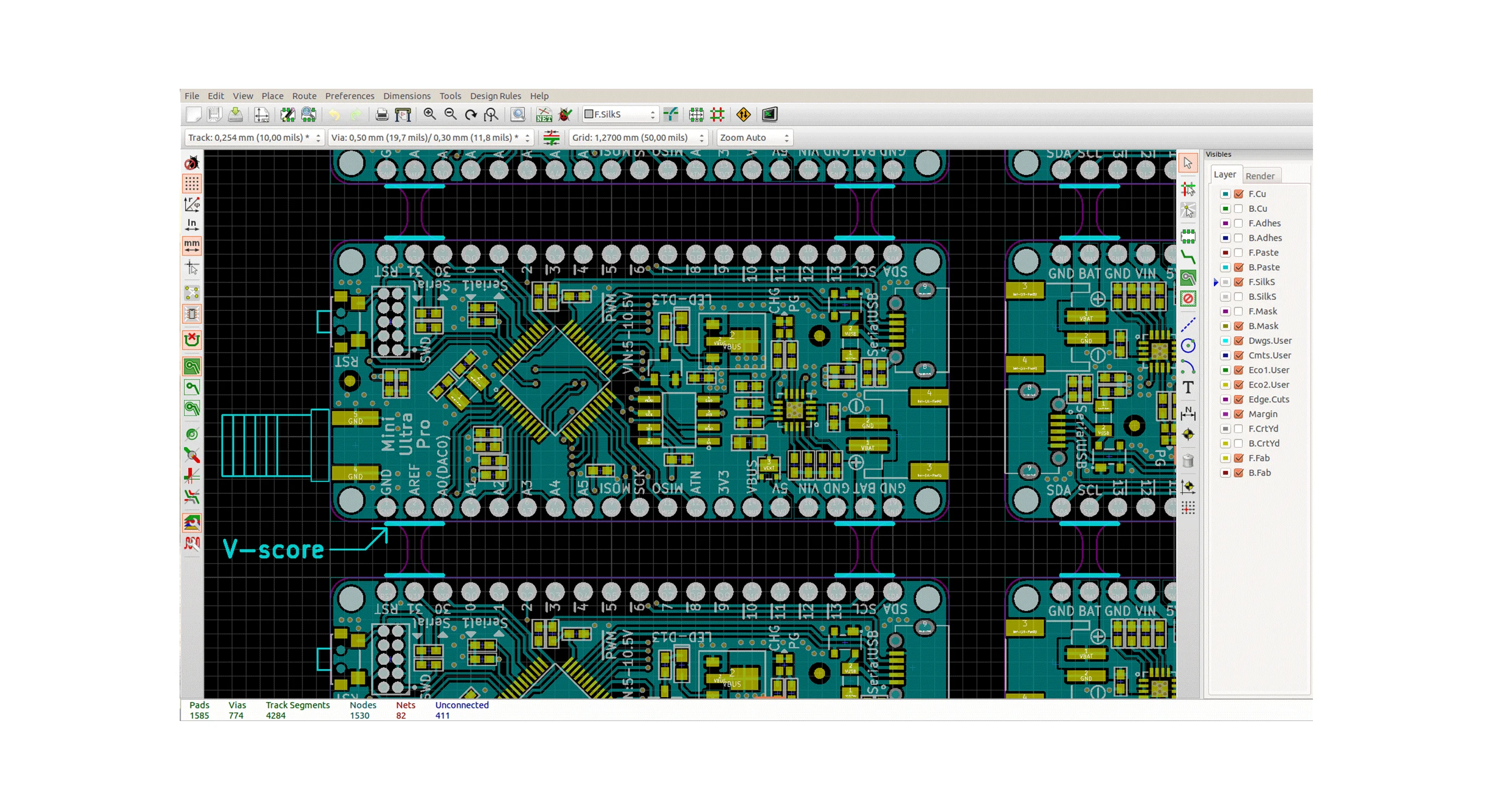

印制電路板由單層向雙面板、多層板和柔性板發展,并不斷向高精度、高密度和高可靠性方向發展。 不斷縮小尺寸、降低成本、提高性能,使印制電路板在未來電子產品的發展中,依然保持著強大的生命力。

未來印制電路板制造技術的發展趨勢是向高密度、高精度、細孔徑、細線、小間距、高可靠性、多層、高速傳輸、輕薄化方向發展 .

根據千千網《2013-2017年中國印制電路板制造行業市場展望及投資機會分析報告》調查數據顯示,2010年,中國規模以上印制電路板制造企業908家,總資產達1000億元。 2161.76億元; 實現銷售收入2257.96億元,同比增長29.16%; 實現利潤總額94.03億元,同比增長50.08%。

然后

聯系

電話熱線

13410863085Q Q

微信

- 郵箱