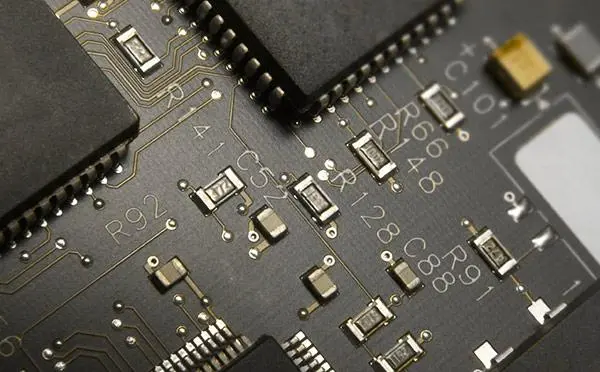

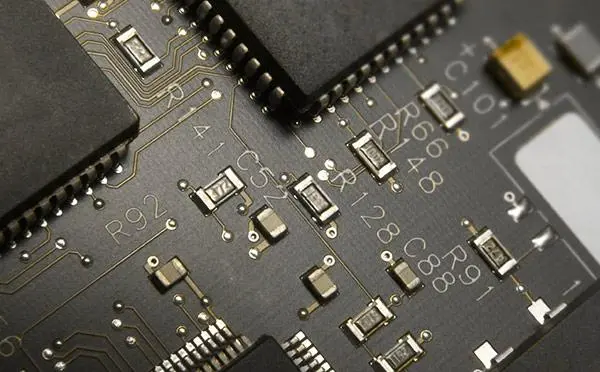

探討PCB設計中的一些操作

1:印制線寬度的選擇依據

印制導線的最小寬度與流過導線的電流有關:

如果線寬太小,印制線的電阻較大,則線路上的電壓降較大,影響電路的性能,

如果線寬太寬,布線密度不高,板面積增大。 除了增加成本外,也不利于小型化

若以20A/mm2計算電流負載,當覆銅箔厚度為0.5MM時,1MM(約40MIL)線寬的電流負載為1A,因此,1——2.54MM(40——100MIL)的線寬

就可以滿足一般的應用要求。 大功率設備板上的地線和電源的線寬可根據功率大小適當加大。 對于低功耗數字電路,為了提高布線密度,最小線寬0.254——1.27MM(10——15MIL)即可滿足要求。

2:在同一塊電路板中,電源線和地線比信號線粗

線距:線距為1.5mm(約60MIL)時,線間絕緣電阻大于20MΩ,線間最大耐壓可達300V。線距為1mm(約40MIL)時 ),線間最大耐受電壓為200V。因此,在中低壓(線間電壓不大于200V)的電路板上,線距為1.0——1.5毫米(40—— 6000 萬)。 在低壓電路中,例如數字電路系統,擊穿電壓不需要考慮,但只要生產工藝允許,擊穿電壓可以很小。

3:焊盤:對于1/8W的電阻,焊盤引線直徑28MIL就足夠了

對于1/2W,直徑為32MIL,引線孔太大,PCB焊盤銅環寬度相對減小,導致焊盤附著力降低,容易脫落,引線孔太小 ,并且很難加載組件。

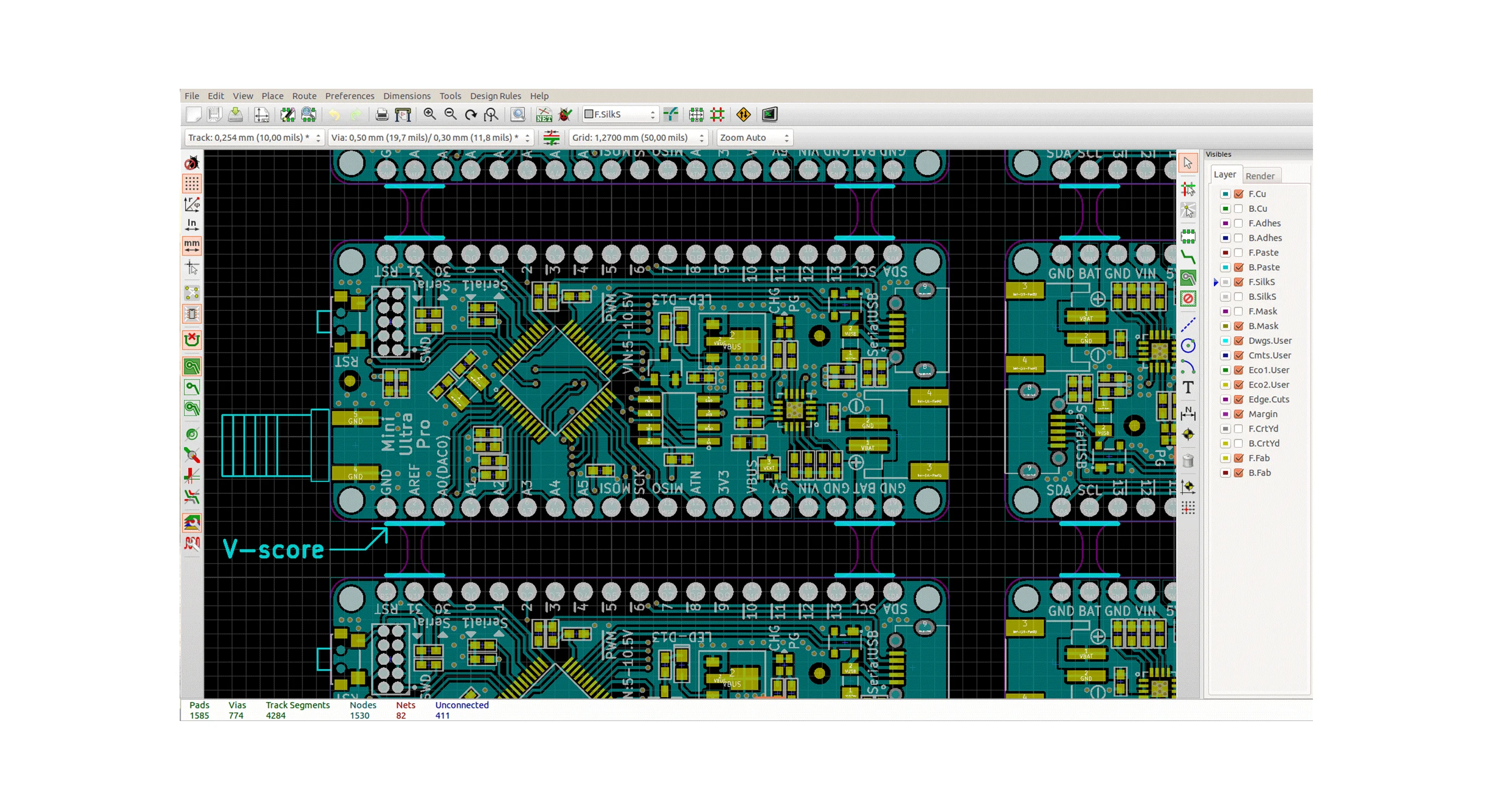

4:繪制電路邊框

邊框線與元件引腳焊盤的最短距離不得小于2MM(一般取5MM比較合理),否則下料困難。

5:元素布局原則

A :一般原則:在PCB設計中,如果電路系統同時存在數字電路、模擬電路以及大電流電路,則必須將它們分開布局,以盡量減少系統之間的耦合。 在同一類型的電路中,元件必須按照信號流向和功能分塊、分區放置。

B:輸入信號處理單元和輸出信號驅動元件應靠近電路板邊緣,使輸入輸出信號線盡可能短,以減少輸入輸出干擾。

C:元件放置方向:元件只能水平和垂直排列。 否則無法放入插件中。

D:元件間距 對于中密度板,小元件,如小功率電阻、電容、二極管、等分元件,它們之間的間距與插件和PCB焊接工藝有關。 波峰焊時,元件間距可以為50-100MIL(1.27-2.54MM),手動可以調大。 對于集成電路芯片來說,元件間距一般為100-150MIL。

E:當元件間電位差較大時,PCB元件之間的間距應足夠大,以防止放電。

F:IC中的去耦電容應靠近PCB芯片的電源地線引腳,否則濾波效果會變差。在數字電路中,為了保證數字電路系統的可靠工作, IC去耦電容放置在每個數字集成電路芯片的電源和地之間。 去耦電容一般為瓷片電容,一般根據系統工作頻率F的倒數選擇0.01~0.1UF的去耦電容容量,另外,之間還需要接一個10UF電容和一個0.01UF瓷片電容。 電路電源入口處的電源線和地線。

G:時鐘電路元件應盡量靠近單片機芯片的時鐘信號引腳,以減少時鐘電路的連線長度。

然后

聯系

電話熱線

13410863085Q Q

微信

- 郵箱